中国科学院大学成都分院科教融合进入新历史发展阶段

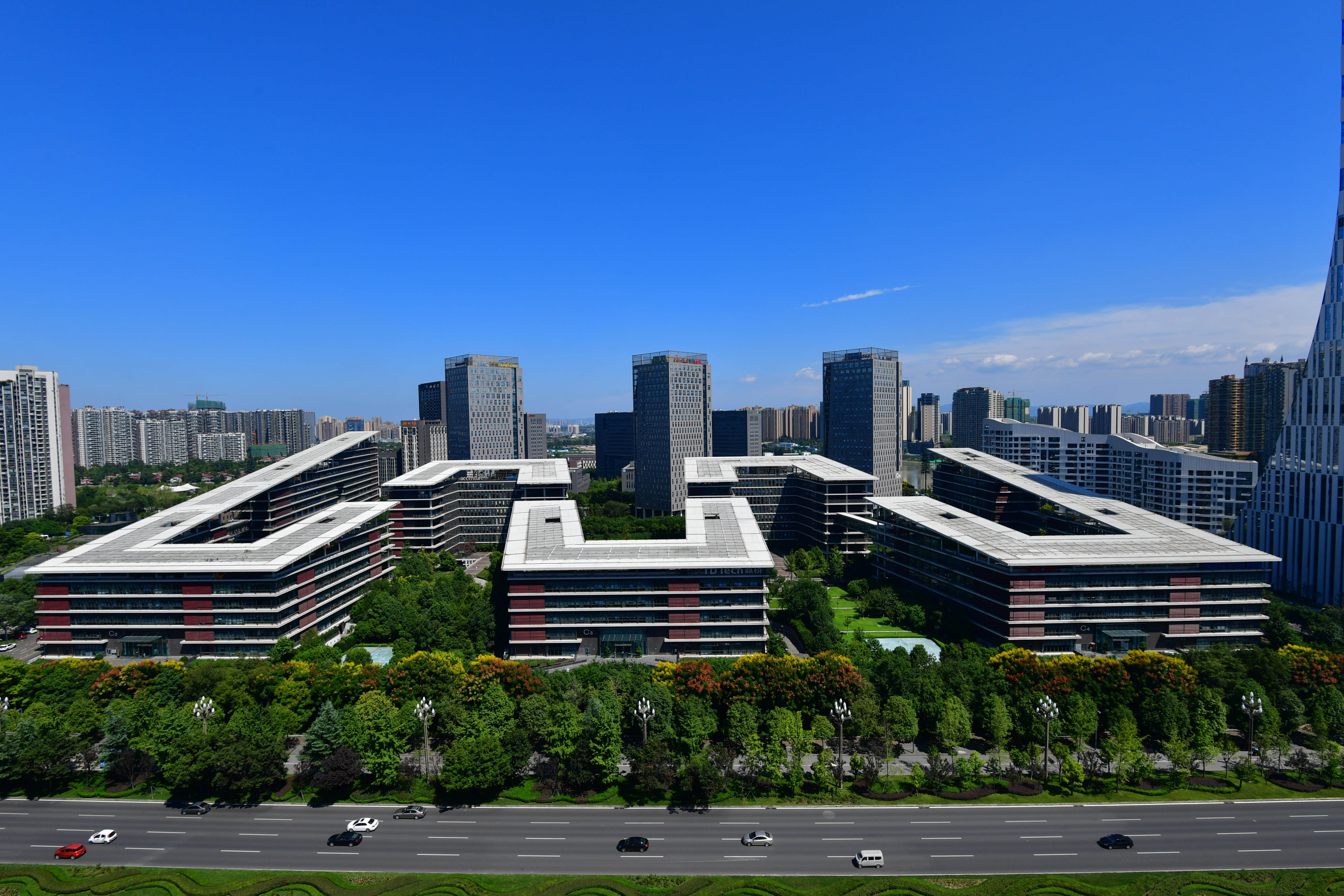

8月27日,红星新闻记者从中国科学院大学成都学院获悉,8月26日,中国科学院大学成都学院新校区正式投入使用,标志着中国科学院成都分院科教融合进入新的历史发展阶段。

中国科学院大学(以下简称“国科大”)主校区位于北京。 中国科学院大学成都学院(以下简称“成都学院”)是中国科学院大学直属二级学院。 主要培养硕士、博士生,传承中国科技大学的办学理念,以科教融合为办学模式。 是一所推动教育、科技、人才、产业融合发展的新型研究型学院。 也是除主校区外学生人数最多、课程最多、学科门类最齐全的国立科技大学。 北京外教融合学院.

2019年8月22日,中国科学院大学成都学院项目在成都开工建设。 位于成渝(兴隆湖)综合科学中心核心区。 坚持教育优先发展、科技自立、人才引领,加快推进教育事业发展。 科技与人才“三位一体”融合发展,助力成渝双城经济圈建设,在研究生教育、技术创新、成果转化、人才集聚等方面做出应有的贡献。

2000余名博士、硕士在读

专业涵盖“数理化”六大学科门类和研究领域

记者了解到,成都学院由中国科学院大学、成都市人民政府、中国科学院成都分院共同共建。 由中科院成都分院牵头,由中科院成都地区各培训单位联合主办。 坐落于四川天府新区科学城泸西河畔,毗邻成都科城科学城园区,校园占地面积260余亩。

成都大学专业涵盖“数理化”六大学科门类和研究领域,重点关注光电子技术、人工智能、生命与健康、资源与环境、微电子等领域。 设有光电学院、人工智能学院、生命与健康学院、资源与环境学院等专业学院。

成都大学现有博士、硕士研究生(含联合培养)2000余人,建立博士后流动站6个,博士学位授权点25个,学术型硕士学位授权点32个,专业硕士学位授权点14个。 力争未来五年学院办学条件达到国内先进水平,在校生人数达到3000人,每年向社会输送毕业生1000名以上。 在满足地区发展需要的同时,我们也将为国家输送高素质人才。

据悉,新校区即将投入使用,将启动国立科技大学(主校区)和成都学院集中课程教学、系统单位科研实践的分段培养模式。 以往,学生必须在国立科技大学(北京)完成一年的强化课程学习,才能返回各自的研究所参与团队研究工作; 现在,借助一体化校区的优势,学生只需在北京集中学习半年后,就可以提前加入某个课题或项目组,增加了与导师交流互动的机会,进入科研角色速度更快,为论文写作预留更多的准备时间。

新校区投入使用后,2023年硕士研究生秋季学期招生将随之而来,相关课程已初步落实。 师资团队由“成都分院系统单位+国科大+成都地区高校”组成。 现有确认教师140人,其中成都分院系统单位教师95人,国科大本部教师26人,成都地区其他高校和科研单位教师19人。 开设的课程包括公共课、公共选修课和部分专业课程(平均3门/专业)。 首次初步设置了52门专业课程和9门公共课程(必修+选修)。

高质量教学是学院发展的生命线。 据悉,成都学院实行首席教授制度,按照国家科技大学统一教学大纲,对拟聘教师进行试讲、培训和教学全过程的监督管理。 试讲评审组成员均为四川省其他高校的专业教师。 考核内容包括教师思想政治、业务水平和课堂表现等。 教师上岗后,学院组织的督导专家组将不定期听课,持续评估教师的教学质量。

创建国家创新中心

探索科学院科教融合3.0版本

记者了解到,科教融合是中国科学院的优良传统和鲜明特色。 中科院也在进一步探索创建科学院科教融合3.0版本。

成都学院的建设充分发挥中科院成都分院的科研资源优势,探索新形势下科教融合自主培养人才的新模式、新机制,着力培养抢占未来科技制高点的新生力量。 它为切实落实促进教育、科技、人才“三位一体”融合发展提供了条件和可能。

具体来说,成都学院的建设依托中科院成都分院丰富的科教资源,聚焦国家战略和区域发展需求,加快成都综合性科技创新中心建设。重庆科技中心、西部科学城、成渝综合科学中心、成都。 体现新发展理念的公园城市提供科技支撑、培养高端人才。 同时立足本地区,辐射全国。 通过人才培养,推动学科建设、科技创新和成果转化,打造相关学科和高水平前沿技术研究的高端人才培养基地。 基地以及成果转化和产业化基地; 为人才培养提供完善的校园文化氛围,提供完善的实验和学习条件。

例如,成都大学不仅开设文献数据库使用课程,还与成都市文献情报中心合作,为学生收集数据、撰写论文提供便利的文献检索条件。 针对学生的实际需求,学院还专门开设科研论文写作课程,邀请成都分院系统单位研究人员进行指导和讲座,规范研究生论文写作,提高科研水平。

成都学院正式投入使用后,将积极整合成都分院系统各单位的科教资源,投入使用智能化、标准化的教室、体育馆、学生食堂、公寓,并对上学进行统一规范管理。 ——校园师资考核、课程设计、后勤保障等西南财经大学天府学院成都校区,使学院的建设和运行更加符合教育、科技、人才“三位一体”一体化发展战略。

据统计,成都教育基地成立以来,累计培养博士生2628人、硕士生3874人。 建有光电工程、信息与通信工程、仪器科学与技术、地理学、土木工程、生物学、有机化学、应用化学、计算机软件与理论、计算机应用技术、图书馆情报等优势学科,逐步形成了纵深发展的优势学科。以中国科学院大学成都学院和高能科研平台为支撑,以中国科学院20余家研究所和创新单位为依托,集科教产为一体。 整合创新生态系统,成为国家创新策源地、成渝地区高质量发展策源地、高端人才集聚地。

创新“乘数”效应

打造科教融合创新生态系统

当前,成都大学正朝着建设世界一流、科教融合发展的研究型创新型大学的目标持续努力。

具体来说,中科院大学成都将继续以任务为导向,前瞻部署,抓住中科院“十大基础研究指导方针”、国家重点实验室重组、抢占科技攻关制高点,注重基础学科建设、交叉学科和新兴学科发展,不断完善科教融合的人才培养体系。

同时,按照“大融合、大开放”的思路,扩大合作“朋友圈”,整合院内外资源,与各培训单位产生共鸣、共同发展。志同道合西南财经大学天府学院成都校区,共同建设一所植根于中国科学院大学DNA的大学。 学院周边有中科院成都分院、天府兴隆湖实验室、中科院承建的大型科学装置等各类科研机构,加上毗邻的麒麟岛、天府海创公园、等,形成“科教融合创新生态系统”,将为学院吸引人才、重大科技创新、突破产业发展技术瓶颈提供更广阔的可能性。

为培养未来科技领军人物和企业创始人,成都学院还计划与高新技术企业开展联合培养,与周边高校开展“导师互聘、学分互认”等新尝试,努力培养学生成为我国现代化建设的后备人才。 能广用、能担重的人才,成为开辟新领域、新赛道的引领者、建设者。

此外,成都大学还将拓宽国际视野,积极融入中国科学院大学成为世界一流大学之一的战略目标,开展更广泛的国际合作,培养更多具有国际化水平的科技创新人才。想象。

红星新闻记者 彭向平

按顺序编辑

(下载红星新闻并提交报道即可赢取奖品!)